初中生要用什么来奖励 初中生进步该选什么礼品?实用礼物与纪念品伴手礼推荐指南

在当今教育日益重视综合素质培养的背景下,如何恰当地奖励初中生,已成为家长和教师共同关注的话题,初中阶段是孩子身心发展的关键期,学业压力增大、自我意识增强、社交圈扩展,此时恰当的激励不仅能提升学习动力,还能塑造积极的价值观,而“奖励”不应仅停留在口头表扬或金钱激励上,一份精心挑选的“礼品”,往往能成为孩子成长路上温暖的记忆,本文将从“礼品”、“礼物”、“纪念品”、“伴手礼”乃至“手信”等多个维度,为家长和教育者提供实用且富有意义的奖励方案。

我们要明确:奖励初中生,并非单纯为了物质刺激,而是通过“礼物”的形式传递认可、鼓励和期待,一份合适的“礼品”,应当兼具实用性、教育性和情感价值,对于成绩显著进步的学生,可以赠送一套高品质的学习文具套装——内含钢笔、笔记本、便签贴等,这类“礼品”既满足日常学习需求,又能让孩子每次使用时想起自己的努力与成就,形成正向心理暗示。

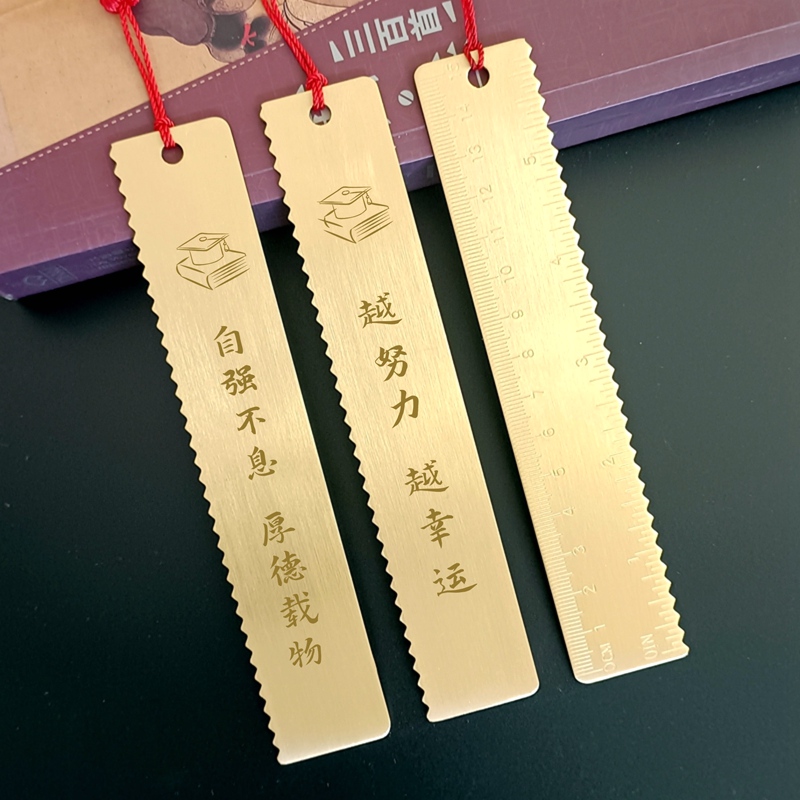

“纪念品”类奖励特别适合用于阶段性里程碑事件,如学期末综合表现优异、竞赛获奖、担任班干部尽职尽责等,这类“纪念品”不一定是昂贵之物,但必须具有专属感和仪式感,定制刻有学生姓名和日期的金属书签、印有校徽和鼓励语句的纪念徽章,甚至是一本由老师亲笔签名并写下寄语的成长手册,都是极佳的“纪念品”,它们不像普通“伴手礼”那样大众化,而是专属于个体的荣誉象征,能够长期保存,成为孩子日后回望青春的重要见证。

说到“伴手礼”,很多人会联想到旅游归来带的小物件,但在教育场景中,我们也可以赋予“伴手礼”新的内涵——它代表的是“分享式奖励”,当班级集体完成某项挑战(如运动会夺冠、环保项目获奖),教师可以准备一批小巧精致的“伴手礼”,如文创钥匙扣、励志书签、迷你盆栽等,让每位参与者都能感受到团队成就带来的喜悦,这种“伴手礼”强调平等参与、共享荣耀,有助于营造积极向上的班级氛围。

“手信”这一词源自粤语文化,原指外出归家时带给亲友的小礼物,带有浓浓的人情味,在奖励初中生时,我们也可以借鉴“手信”的温情特质,父母出差归来,特意为孩子挑选一本当地特色书店的畅销书,或带回一件富有地域文化特色的小摆件,附上一张手写卡片:“这是我在XX地为你挑的‘手信’,希望你喜欢,也愿你像这座城市一样充满活力与智慧。”这种“手信”式的奖励,不仅承载物品本身的价值,更蕴含亲子间的情感流动,是任何电子产品或现金红包都无法替代的温暖体验。

在具体选择“礼品”时,有哪些原则值得遵循呢?

第一,避免过度物质化,初中生正处于价值观塑形期,若频繁以高价电子产品、名牌服饰作为“礼物”,容易助长攀比心理,应优先考虑精神激励型或功能辅助型“礼品”,如订阅杂志、参观科技馆门票、专业辅导课程体验券等。

第二,注重个性化匹配,每个孩子的兴趣不同,有的热爱艺术,有的痴迷科学,有的热衷运动,奖励“纪念品”应因人而异:给喜欢绘画的孩子送一套专业彩铅;给热爱天文的孩子送一个小型望远镜;给体育健将送一副护腕或运动水壶,个性化的“礼物”才能真正打动人心。

第三,强调过程而非结果,奖励不应只针对“第一名”或“满分”,更要关注努力的过程,为坚持每天早起背单词的孩子送一本英文原版小说;为克服害羞主动发言的同学送一支录音笔,鼓励他继续锻炼表达能力,这类“伴手礼”式的小惊喜,更能激发持续进步的动力。

第四,融入家庭与学校的协作,家长可与老师沟通,共同策划“手信”式惊喜,在孩子生日或重要考试后,由老师悄悄准备一份“纪念品”,再由父母在家“揭晓”,制造双重感动,这种跨角色的“礼品”传递,能让孩子感受到来自多方的关爱与支持。

我们还要警惕“奖励陷阱”——即孩子只为获得“礼物”而行动,失去内在动机,在送出每一份“礼品”时,都应伴随真诚的对话:“我为你感到骄傲,不是因为你得了奖,而是因为你没有放弃。”“这份‘纪念品’记录的是你的坚持,不是分数。”唯有将外在奖励与内在成长结合,才能让“伴手礼”变成“成长礼”,让“手信”升华为“心信”。

奖励初中生,绝非简单买个东西了事,无论是作为日常激励的“礼品”,还是特殊时刻的“礼物”;无论是象征荣誉的“纪念品”,还是传递温情的“伴手礼”或“手信”,其核心都在于“用心”二字,当我们用思考代替随意,用情感代替交易,用成长视角代替功利目标,每一份送出的“礼品”,都会成为孩子生命画卷中一抹温暖的色彩,陪伴他们走过青涩年华,迈向更广阔的未来。

最好的“礼物”,不是最贵的,而是最懂他的;最珍贵的“纪念品”,不是金玉其外的,而是铭刻奋斗足迹的;最有意义的“伴手礼”和“手信”,不是随手可得的,而是饱含爱与期待的,愿每一位初中生,都能在成长路上,收获属于自己的那份独特“礼品”,不负韶华,勇敢前行。

信尚礼品 信尚文创

信尚礼品 信尚文创